2025.07.11

ブリッジ仕切

皆様こんにちは

設計部Iです。

本日は私が設計時、特に仕切りで応用される形状について

簡単に写真でご紹介したいと思います。

以前からご紹介している部分切り出しから得られる

いわゆる「角出し」の応用形状で

名前を付けるなら ブリッジ式とでも申しましょうか・・

製品を寝かせセットするところから「枕型」でも良かったのですが

クリアケースの別形状で「ピロー」というものがございますので、

製品の両端を支える見た目から

ここでは【ブリッジ仕切】と一旦呼称しご紹介したいと思います。

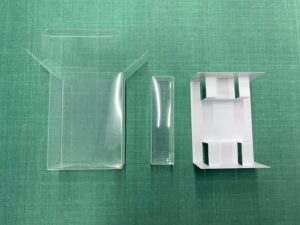

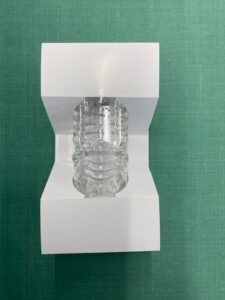

今回の紹介用作成ダミーパーツたち、写真左側から

・ワンタッチ貼りクリアケース(外箱)

・サイド貼りクリアケース(製品)

・紙製ブリッジ(仕切)

となっています。

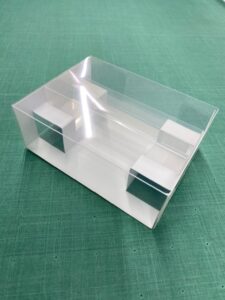

<セット後>

こちらの場合ですと、寸法設定をずらし

製品用中箱の奥行よりも長く設定していますので、

正面から少し空間がとれ、差し込む光が多くなることから

クリア独特の透明感を出す等の表現が考えられそうです。

他には、ブリッジ仕切用の原紙を光沢紙に変えたり

高さ方向にも余裕を持たせたり、フィットサイズ箱にこだわらないシーンなどで

デザインを邪魔せずスペースを確保できる案の一つかと思いますので、

ひとつ、仕切り案を考える際に一考いただく価値があると思います。

2025.06.24

初挑戦

設計のKです

つい先日迄まだ寒いつもりでしたがいきなり真夏になってしまいました。

歳をとるごとに暑さにも寒さにも耐性がなくなってきている気がします

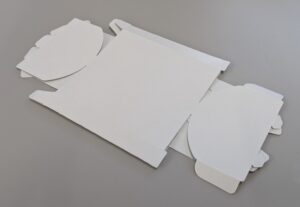

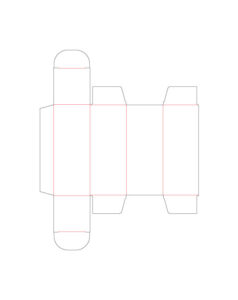

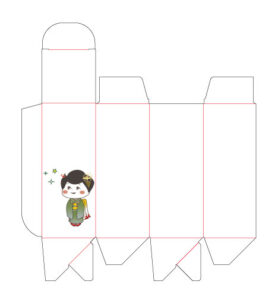

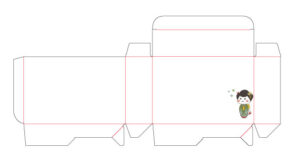

今回は設計の仕事についてから初めて「キャンディー型」なる形状にトライしましたので

ご報告致します。

そういう形の箱が存在することは写真や図面集で見たことはありましたが・・・

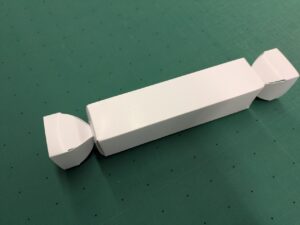

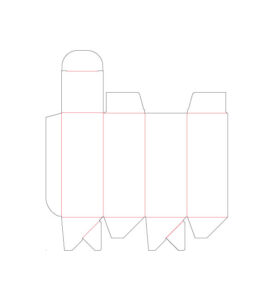

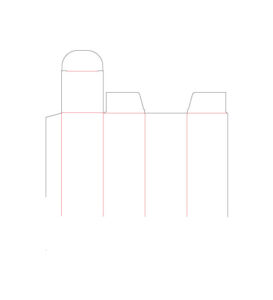

<完成形状>

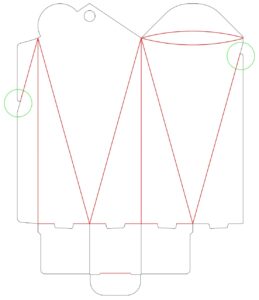

<展開形状>

長所・・・独特のインパクトあるフォルムでしょう

短所・・・両端を紙の反りを応用してペコンと押し込んでるだけなので衝撃で戻る

内容物の入れにくさと出しにくさ(ジッパー等開封方法の検討が必要かも?)

サイズによっては機械貼りでの糊位置が難しい

それではこれから暑い夏をがんばって乗り切ってまいりましょう~

2025.05.13

小さな努力

先月のブログにも書かれていましたが、大阪・関西万博(2025年4月~10月)が始まっています。

とは言っても、過去2回オリンピック絡みのネタを披露してきた私ですが、関西に居ても今のところ行く予定はありません。

関東方面の方はどうなのでしょうか?話題にならない?

その話題にならない絡みで小ネタです。

数は少ないですが、箱の(特殊な)形状によっては糊代に罫線が必要となる事があります。

厄介なのは罫線が斜めに入っている場合です。

組立ての際、罫線の角度が急なほど、2枚重ねになっている事もあり折りにくいのです。

その対処として図のようにカットを入れ、折り作業の手助けをしております。

しかしながら、今まで誰もこの小さな努力に興味を示してくれた記憶がありません。そもそも認識してくれているのか...。

だから備忘録を兼ねて、このブログに残しておきたいと思います。

よろしくお願いします。

設計担当N

2025.04.22

売りが見える

こんにちは、

これを書いている時点ではいよいよ関西万博の開幕日が迫ってきました。

前回の大阪万博はさすがに見に行けなかったので

幼少期は家にあった公式ガイドをボロボロになるまで読んでた万博大好きおじさんMです。

55年ぶりの大阪での開催が決まったときはテンションが上がったのですが…が…

具体的に「これは見たい!」と思える情報がないまま開催日まで来てしまった印象です。

(わたし個人のアンテナの低さもあるでしょうが)

20年前の愛・地球博のときは冷凍マンモスだT社の楽器を演奏するロボットだと

半年前からガイド本を繰り返し読んで準備していたのですが…

やはり売りが見えるというのは大事だと思います。

というわけで毎度強引な枕ですが、今回は中身の見える箱の話です

クリアーだと透けて見えるので問題ないのですが、

わたしの担当の紙箱だと基本透けないので中身が見えません。

(うっすら透ける紙もありますが強度の問題で箱には向きません)

そこで前面に窓をあけてくれという注文をいただきます。

今回は仮に50×20×80mm、窓のフチを5mmで作成してみました。

理想はこのように折れればいいのですが

現実は窓のところでちからが逃げて本来の折り目と違うところで破れたりします。

意図したところで安定して折るためには折罫と窓との間を15mm開けるのが推奨ですが

箱のサイズが小さいと窓も小さくなり、あまり中身が見えなくなってしまいます。

そこで少しでも窓を大きくしたい場合は左右方向のみ、フチなしを提案しています。

ようは折罫と窓との間に一定以上の距離が必要であって、

逆に2面と3面にまたがったL字型の窓でさらに大きく開けることも可能です。

このとき糊代の位置を意識しないと(今回の例でいうと3・4面にまたがる窓)、

窓から糊代がはみ出ることになってしまいます。

なお今回はわかりやすく窓を開けっぱなしにしましたが、

全面PP貼りの場合は強度が増してもう少しフチを狭くできるようです。

(もちろんその分加工賃はあがりますが)

2025.03.19

正面が膨らんだ、かまぼこ型ケース

設計にきてちょうど1年が経ちました。早いものです。Hです。

日々、いろいろな方向からのご要望をいただき、鍛えられています。

今回、その中で変形箱の設計を担当しましたので、ご紹介したいと思います。

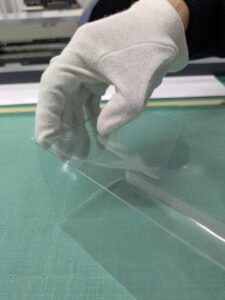

機械製函を前提とした、正面が膨らんだ曲面のかまぼこ型クリアケースのご依頼です。

天面=蓋を丸く曲げた形状であれば、さほど珍しくはないと思います。

が、正面を膨らませて機械貼りとなると、簡単そうにみえるかもしれませんが、実は難しいです。

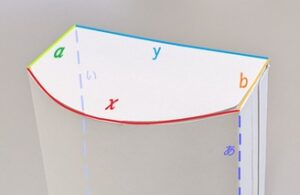

仕上がりはこうなりました。

クリアだと分かりづらいと思いますので、紙でカットしました。

蓋を開けるとこんな感じです。

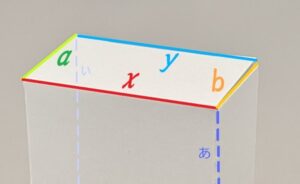

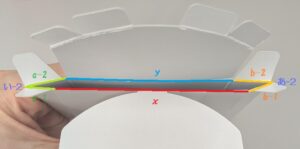

なぜ機械貼りが難しいかを簡単に説明します。

基本的に箱の対角線にある2辺で折ってペタンコにして糊代を貼り合わせるためです。

一般的な箱では、

展開を対角線上の「あ」と「い」で折って

ペタンコにした状態で真ん中にくる糊代を貼り合わせています。

当然といえば当然ですが、「a+x」=「b+y」なのでペタンコにできます。

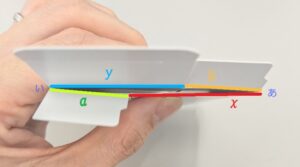

これが今回の正面が膨らんだ状態だと、

「x」が曲線なので「y」より長くなり、「あ」と「い」で折ってもペタンコにできません。貼れなくなります。

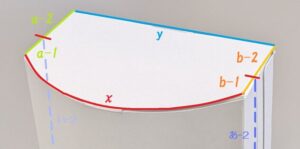

そこで側面の「a」と「b」をそれぞれ「a-1」「a-2」と「b-1」「b-2」に分け、その境界線「あ-2」と「い-2」で折ります。

そうするとペタンコにでき、貼ることが可能になりました。

ただし「a」「b」の長さが重要で、短い場合は設計不可となります。

また他にもいろいろと諸条件がありますので、ご興味がございましたらお気軽に弊社営業へお問い合わせください。

ではまた。

2025.02.15

新たな視点

皆様こんにちは設計部Iです。

大分大げさな題名としてしましましたが、

本日は「砂時計型」→私が勝手に呼称しております。

をご紹介いたしたいと思います。

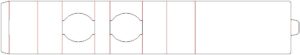

まずは展開図

展開としてはかなり一辺方向にひょろ長くなる特徴を持っています。

組み上げイメージ

実際に今回はよくあるペットボトルをセットできるサイズとして

試作をしてみました。

形状としては言わずもがな、訴求面がPOPラベルや物品本体のみの場合よりも

多くの面積が取れるのが特徴です。

今までも、担当案件にて試作を繰り返してきたもので、私自身お気に入りの形状の

一つです。

最近ご依頼をいただきました製品試作中に新たな視点を発見しましたので

ご紹介を・・・と思ったところだったのですが、ご検討案Fixをいただいておりませんでしたので

今のところ控えさせていただきます。

もし、類似案にて懸案ございましたら是非ともお声がけくださいませ。

2025.01.22

本物の門松?

明けましておめでとうございます。

設計のKです

年末年始京都に帰省しておりまして晦日の早朝、近所のお寺に散歩に行ったところ

正月の準備で立派な門松が置かれていたので写真に収めました。

さすが竹と筍の産地長岡京市、これでもかと言わんばかりの立派な孟宗竹です。

今回はクリアケースの開封方法についてです。

差し込み以外の開封は通常押し破るタイプですが、指を入れて引き上げるタイプもあります。

蝶々の触覚みたいなスリットですが樹脂ならではの柔軟性を使ってここを押し下げて開封口を引き上げます。

それでは今年もがんばってまいりましょ~

2024.12.12

地に足をつけて!

いきなり私事で恐縮ですが、本年11月にて60歳となり、定年を迎えました。

青年時に想像していた「老い」とは違い、体はいたって元気ですが、自身の中身の無さには驚いております。貫禄ゼロ、成長出来ておりません。

そんな私でも再雇用となりました。会社には感謝しております。

これからも、地に足をつけて仕事に取り組みたいと思います。

地に足をつけて?

そう、クリアケースでも「気にしている」のです。

PETよりもPPに多いのですが、ケースの底側にて経時変化による膨らみが大きくなり、足の長さを超えてしまう場合があるのです。

中身の商品の重さ、罫線の折れ具合、箱の奥行き等の条件で変わるのですが、不安定な状態になり倒れそうです。

設計では、足の長さを2.5㎜~3㎜に設定する事が多く、それ以上長くすると足の折れ・曲がり等が(組立て時も含め)発生しやすくなり、ほとんど実績がありません。

しかしながら幸運にも、現在までにこの種のクレームを受けた記憶がなく、先にも書いたように「気にしている」で留まっています。

おそらく、対症療法としては足を伸ばすという事になると思います。

とにかく、これからも地に足をつけて、無事に立ち続けて欲しいものです。←もちろんクリアケースの事です!

設計担当N

2024.11.14

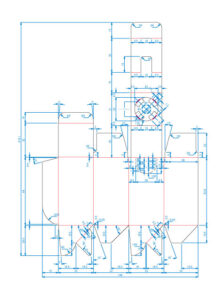

DXFファイルを読んでみよう🔍

設計半年ちょっとのHです。

今回はちょっと趣向を変えまして、CADでよく使用される「DXFファイル」についてお話ししようと思います。

DXF=「Drawing Interchange Format」(訳:図面交換フォーマット)

CADソフトで作成した2次元/3次元の図面データを保存するファイル形式のひとつです。

Autodesk社が開発。完全無料、かつ非常に互換性が高いため、設計の世界では広く一般的に使用されています。

異なるCADソフト、異なるバージョンであっても、DXFで保存していれば大抵は問題なくファイルを開いて使用できます。

またこのDXFファイル、基本的にテキスト形式(バイナリ形式の場合もあり)なのでwordなどで開いて中身が確認・書き換えができるのです。

今回、いつもはこんなことしませんが、DXFデータを読み解いてみようと思います。

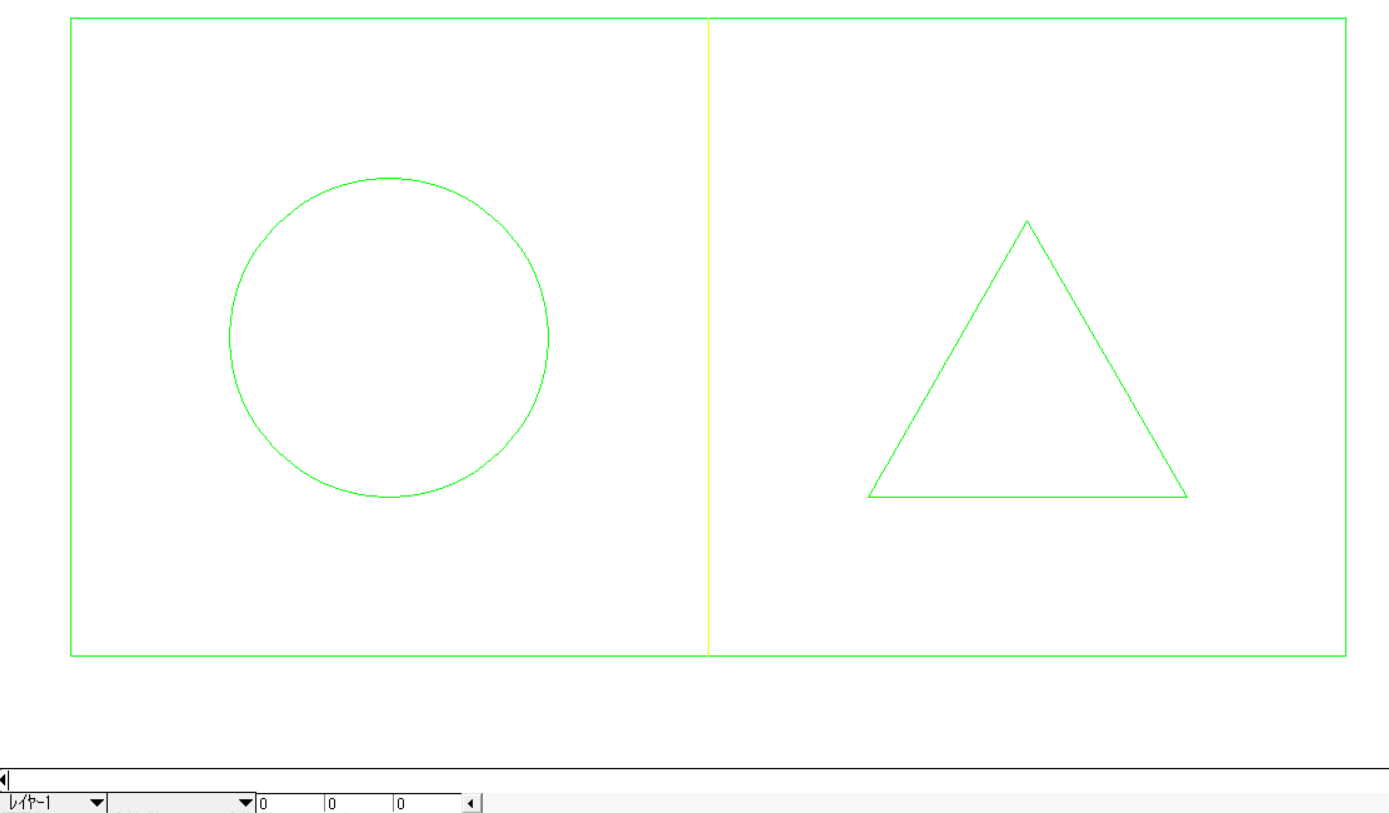

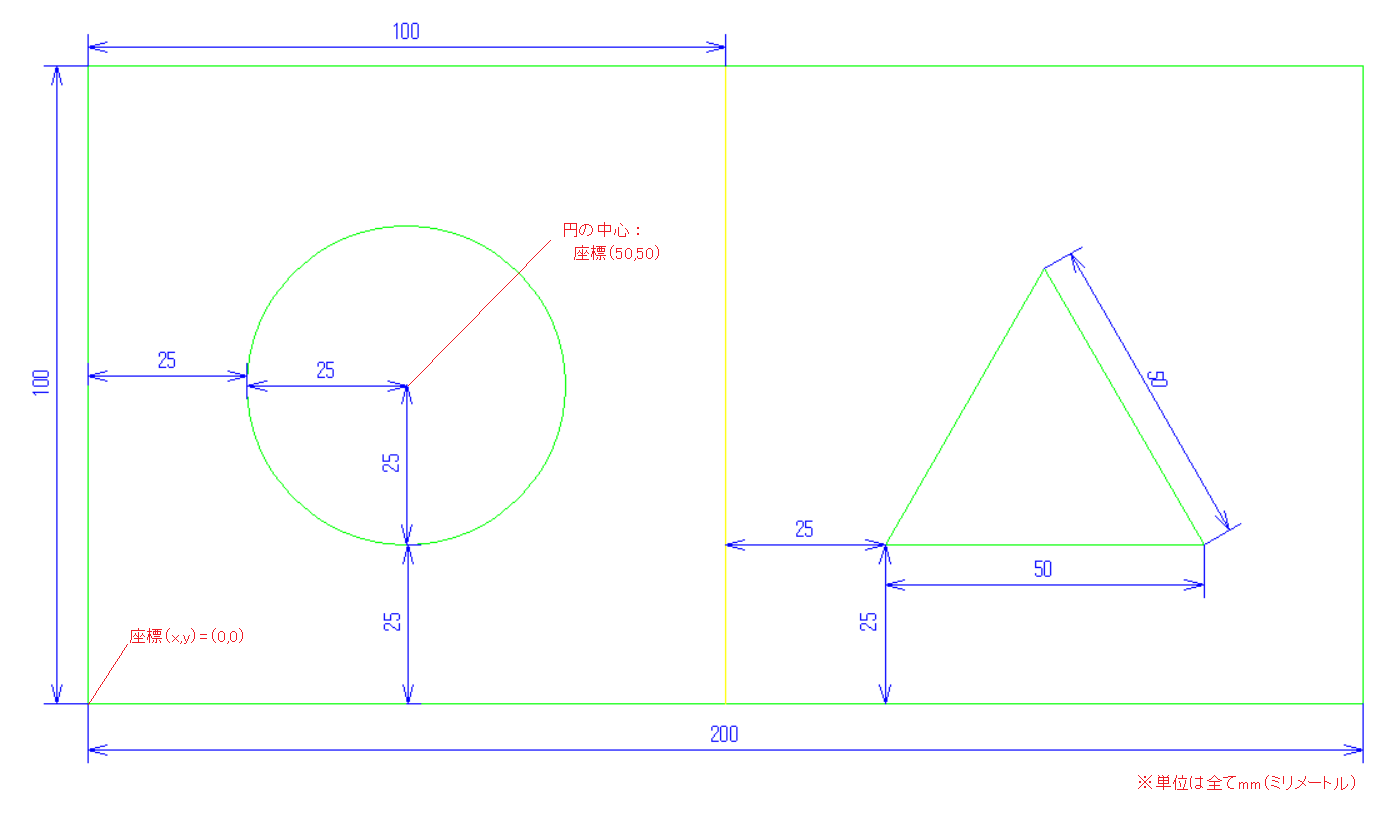

例えば以下のような簡単な設計図面、

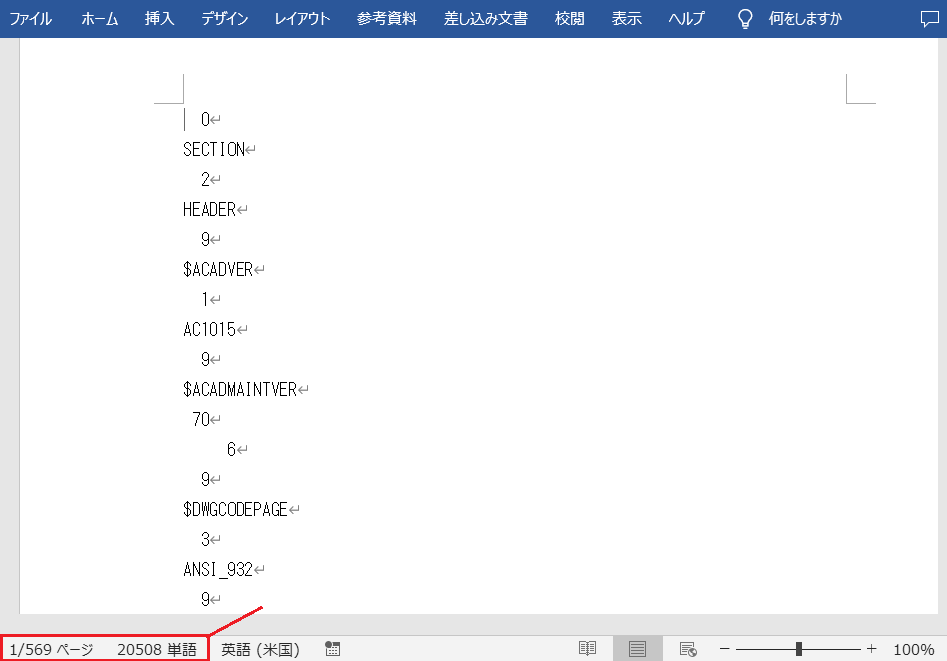

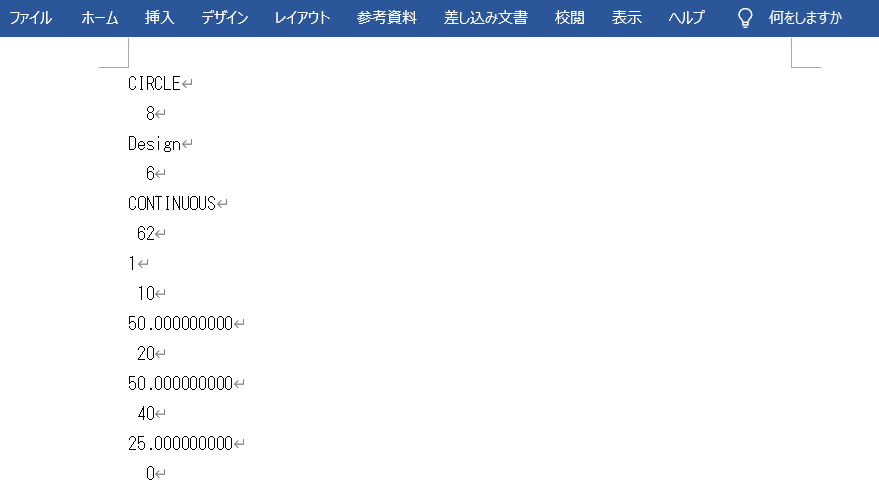

これをDXFで書き出してwordで開くと、

この様にテキストで中身が見れます。

上の画像はファイルの最初の部分のみですが、先ほどの単純な図面でもA4×569ページ2万単語・166Kバイトのボリューム・・・。実はこれは不要なレイヤーや必要のない3次元要素を含めた状態のためです。

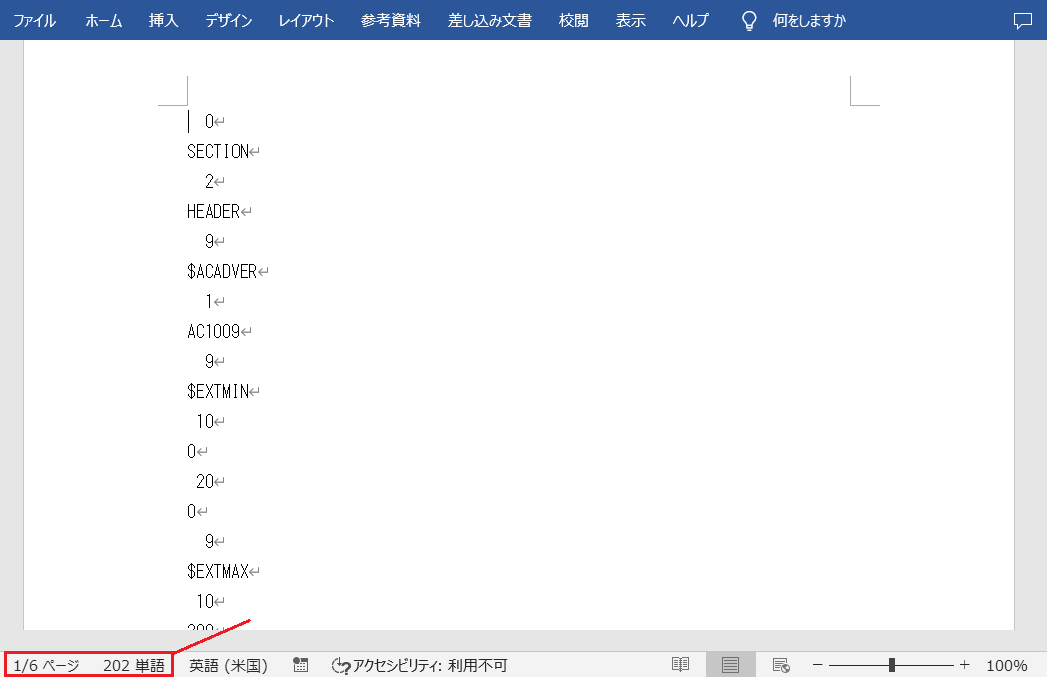

いつもの手順でレイヤーの整理などを行ってから書き出せば、

6ページ・2Kバイトに圧縮されました。

ファイルの序盤は無視して、この中から先ほどの図面の左側の「円」を構成している部分を探してみます。「circle」と検索をするとすぐ見つかります。

ありました。

「CIRCLE」に続く部分が「円」の仕様です。

ちなみに例題の図面は、寸法などを補足するとこのようになります。

(今回分かり易くするため、図面の起点=図形の左下を座標(0,0)に設定しました)

これを踏まえて、テキストの中身を解読。

DXFは2行でひとつのデータを表わし、はじめの「スペース + 数字」の行がグループコードでそれぞれに意味があり、その次の行が具体的な値です。

内容が図面と一致していることが分かります。シンプルです。

(「62」=色番号が「1」=赤なのは、DXFを書き出した際に切り罫が緑→赤に変更されるためです)

ちなみに四角・三角などは直線の集合で構成されているため、「line」で検索すると1辺ごとではありますが構成要素を見つけることは可能です。

上記以外の各グループコードの意味は、Autodesk社のHPなどで調べることができます。

今回はここまで。

みなさん、デザイン先行でデータを設計にご支給いただく場合は、AIデータなどではなくDXFファイルに変換してからくださいね。今後ともよろしくお願いいたします。

2024.10.22

基本は大事

ワンタッチ箱大スキー、紙箱設計担当Mです。

前回に引き続きワンタッチ箱の話です。

個人的な話ですが、わたしが紙箱の設計に配属されて最初に教えられたのがワンタッチ箱でした。

当時の上司は既に退社しているので、なぜ最初にワンタッチ箱だったのかはわかりませんが、

おそらく当時社内で一番多く作成していた形だったからと思います。

作図上、底の部分を削除して上半分をミラーコピーすればサイド貼りに流用できるのも理由の一つでしょう。

当時は得意先の方も設計にこだわりの強い人が多く、細部まで指定した図面を正確に再現する仕事が主流でした。

こだわりが強すぎて寸法を記入するとごちゃごちゃして見づらいと言われたのもいい思い出です。

逆にデザイン面では今思うと制約が少なく、基本的に第一面を正面にするのがほとんどでした。

医薬品が主流だったので機能性や強度が優先されていました。

化粧品の箱も手掛けるようになり、中身とワンタッチ箱との指定以外は特になく、

これまでと同様に作成すると、正面から見たとき紙の断面が見えるとNGになりました。

わたしの勉強不足でしたが、確かに店頭に並ぶような商品は、

紙の断面が見えないよう第三面を正面にするのが多いようです。

後日、中箱の仕事が来た時に同様に第三面を正面に作成したら、

今度は製函部門から第一面を正面にしてもらえないかと注文を受けました。

個箱など小さいものなら問題ないのですが、正面幅が一定の大きさを超えると

機械を通すときにフタの部分がベルトに乗らず真っすぐ通りにくく、貼り不良の原因になるとのことです。

基本形となる物には相応の理由があるということでした。

03-5401-0831

03-5401-0831